飲食店の清掃を徹底解説!顧客満足度を高める場所別清掃ポイントとロボット活用術

2025.10.08 (更新日:2025.10.22)

近年、現場の清掃担当者からは「やるべき業務が多く清掃にまで手が回らない」「閉店後の短い時間では細かい場所まで清掃ができない」といった声が多く聞こえます。特に厨房やホールは油や食べこぼしで汚れやすく、「清掃の重要性について分かってはいるけど人手が回らない」という悩みを多くの飲食店が抱えています。

私たちROBOTIの担当者も、これまで何度も実際に店舗に伺いながら清掃課題をヒアリングしてきました。その中で見えてきたのは、場所ごとに最適な清掃方法を押さえること、そして清掃ロボットをうまく活用することで人手不足を補えるということです。

本記事では、飲食店の店舗における客席・厨房・トイレといった場所ごとの清掃方法に加え、習慣化の工夫、効率的な掃除用具、そして清掃ロボットの活用など最新の選択肢まで解説します。

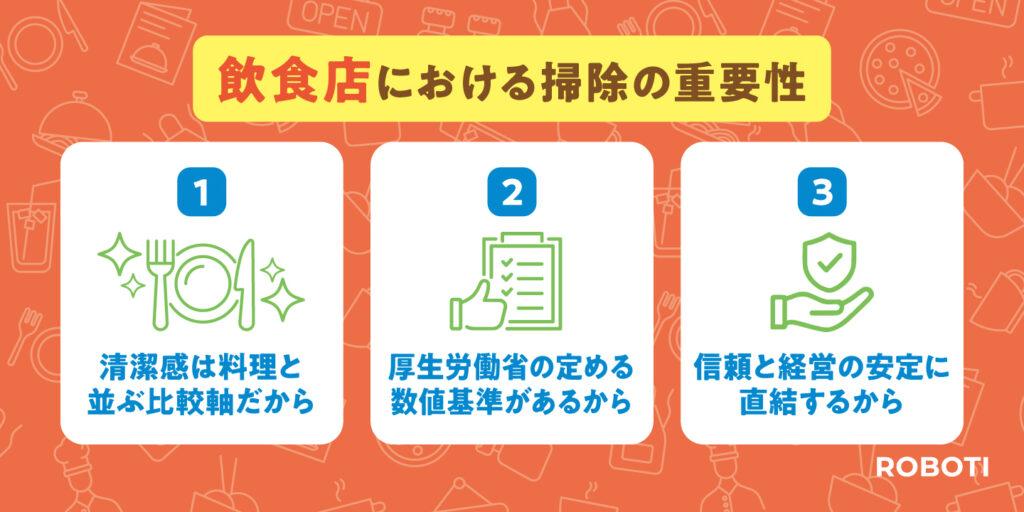

飲食店における3つの掃除の重要性とは

近年は人手不足や人件費の上昇により、清掃の質をどう維持するかが飲食店経営の大きな課題となっています。ここでは、実際のデータやガイドラインをもとに「飲食店における清掃と衛生管理の重要性」を3つの視点から整理します。

1. 清潔感は料理と並ぶ評価軸だから

飲食店では、料理の味だけでなく店内の清潔感も顧客が店舗を評価する大きな基準となります。実際、清掃DXを推進するリ・プロダクツ株式会社が実施した「飲食店の清潔度に関する実態調査」(2024年)では、「飲食店を選ぶ際に店内の清潔さを重視するか」という問いに対し、75.6% が「重要」または「とても重要」と回答しました。特に「食事する机・椅子」「トイレ」「客席の床」といった顧客の目に触れやすい場所の清潔さが、満足度に大きく影響することが示されています。

このような結果から、顧客は「美味しい料理を安心して楽しめる環境」を求めており、清潔感は料理と並ぶ飲食店評価の重要な軸であるといえます。

2. 厚生労働省の定める数値基準があるから

また、厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マニュアル」では、器具の洗浄・殺菌は 1日1回以上、加熱調理では食品を中心温度75℃で1分以上保持するなど、明確な数値基準が示されています。これに沿った日々の飲食店清掃と衛生管理を実行することで、顧客に安心感を与えると同時に、法令順守を徹底することにつながります。

3. 信頼と経営の安定に直結するから

清掃を徹底することでの効果は、見た目の綺麗さだけではありません。口コミや再来店率の改善、食中毒リスクの予防という点でも飲食店経営に直結します。実際、厚生労働省の統計によると、2024年には全国で1,037件の食中毒事故が発生し、患者数は14,229人にのぼっています。飲食店清掃と衛生管理は、こうしたリスクを防ぎ、顧客の信頼を獲得し、持続可能な店舗運営を実現するための投資といえるのです。

抑えておきたい!飲食店の場所別清掃方法

このように、飲食店における清掃と衛生管理は「信頼を得るための投資」であり、店舗の印象に直結することが分かります。ただし、清掃は客席・厨房・トイレなど場所ごとに異なる汚れやリスクに合わせて適切な清掃をすることが欠かせません。次に、飲食店で特に抑えておきたい場所別の清掃方法を解説します。

【客席編】

客席はお客様が最も長く滞在する場所です。料理の提供以前に「快適に座れるか」「清潔感があるか」で評価が決まります。

床やテーブルは開店前と閉店後に重点対応

開店前は目立つ汚れを落とし、閉店後はモップや洗剤で仕上げ清掃を行いましょう。特にテーブル脚の付け根や椅子まわりは食べカスやほこりが溜まりやすく、害虫や悪臭の原因になります。週に1回はブラシやスチームでスポット対応すると効果的です。

照明・エアコンのほこりも忘れずに

照明カバーやエアコンフィルターは、日常の清掃で見落とされやすい部分ですが、ほこりや油煙がたまりやすい場所です。特に、エアコンフィルターは月1回程度の清掃が目安とされ、環境によっては2週間に1回の洗浄が望ましいとされています。

資源エネルギー庁の試算によれば、フィルターの目詰まりを解消することで年間約31.95kWhの省エネルギー効果(電気代ベースでおよそ1,000円程度の節約)が見込める可能性が指摘されています。

調味料トレイやメニュー表の衛生管理

調味料容器やメニューは多くの人が手に触れる「高接触部位」にあたります。アルコール拭きに加え、ベタつきや油膜が残る場合は中性洗剤で拭き取りを行い、雑菌繁殖を防ぎましょう。特に繁忙期は使用頻度が増えるため、通常の清掃ルーティンより頻度を高めることが望まれます。

【厨房編】

厨房は食材を扱う中心であり、衛生管理が最も厳しく求められる場所です。油汚れや水分、食材カスが残ると、食中毒リスクや害虫の発生に直結します。

床や調理台は毎日の徹底清掃

床や調理台は営業中にも汚れやすく、閉店後の仕上げ清掃が欠かせません。特に油が飛び散るコンロ周辺や、食材が落ちやすいシンクまわりは洗剤とブラシで重点的に対応しましょう。滑りやすさや悪臭の原因となるため、毎日の積み重ねが大切です。

換気フードやグリストラップは定期対応を

油煙が溜まりやすい換気フードや排水設備のグリストラップは、月1回以上の清掃が推奨されます。放置すると排水詰まりや火災の原因になるため、定期的な専門清掃と組み合わせることが望まれます。

調理器具の洗浄・殺菌を徹底

厚生労働省のガイドラインでは、調理器具の洗浄・殺菌は1日1回以上、加熱調理食品は中心温度75℃で1分以上保持と具体的に示されています。これを日々実行することで、法令遵守と食中毒防止を両立できます。

定期清掃の頻度や依頼のポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。日常清掃との違いや費用相場など、実際の運用に役立つ情報をまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。

【トイレ編】

トイレや洗面所はお客様が最も厳しく清潔さをチェックする場所であり、店舗全体の印象を左右します。わずかな汚れや臭いでも「不衛生な店」と判断されることがあります。

便器や洗面台は複数回対応を

便器や洗面台は1日数回の清掃を基本とし、閉店後には洗剤と消毒液を用いた仕上げを行いましょう。特に便座や蛇口など手が直接触れる部分は、アルコール拭きで重点管理が必要です。

床やドアノブは忘れずに

水滴や湿気が残るトイレの床は菌が繁殖しやすく、悪臭の原因にもなります。閉店後のモップ清掃に加え、定期的な消毒仕上げを行うことが望ましいです。また、ドアノブやペーパーホルダーなどの接触部位も忘れずに拭き取りましょう。

ガイドラインに沿った衛生管理を

厚生労働省のマニュアルでも「洗面所や便所は定期的に消毒を実施すること」と明記されています。顧客の安心感を守るためにも、日常清掃と定期消毒を組み合わせて管理することが欠かせません。

掃除を習慣化するための仕組みづくり

清掃は一度やるだけでは意味がなく、毎日継続してこそ効果を発揮します。そのためには、誰が作業しても同じ品質で実行できる仕組みづくりが重要です。

たとえば、新人スタッフでも迷わず実行できるように手順をマニュアル化すれば、店舗ごとのバラつきを抑えられます。また、チェックリストを活用して清掃の完了を可視化することで、やり忘れや属人化を防ぐことができます。

さらに、同じ人に負担が集中しないようにローテーションを組んだり、営業前やアイドルタイムなど時間帯を工夫して清掃を割り振ることで、スタッフのモチベーション維持にもつながります。こうした取り組みを積み重ねることで、清掃の「継続力」が店舗全体の清潔感を支えるのです。

チェックシートの活用方法については以下の記事で詳しく解説しています。すぐに使えるテンプレートも配布しているので、ぜひチェックしてみてください。

飲食店の掃除を効率化する業務用小型清掃ロボット

清掃をマニュアル化したりチェックシートで属人化を防ぐ工夫をしても、「閉店後の短時間では床清掃まで手が回らない」「ベテランと新人で仕上がりに差が出る」といった悩みは残ります。こうした背景から、近年は業務用小型清掃ロボットの導入が進んでいます。

ROBOTIが提供する「RACLEBO slim pro」は高さ8.6cmの低床設計で、テーブルや椅子の下まで入り込み、吸引と水拭きを同時に行えるモデルです。客席や厨房の床を自動で清掃することで、スタッフはトイレやテーブル拭きといった人にしかできない細部の作業に集中できるようになります。実際に導入した店舗からは「閉店後の残業が減った」「清掃の仕上がりにムラがなくなった」といった声が寄せられています。

実際に、サガミホールディングス様では10台の清掃ロボットを導入し、広いフロアの清掃を安定的に維持しながら従業員の負担を軽減しました。また、中国パレス様では、RACLEBO slim proによって椅子下の清掃精度が向上し、「人が見落としがちな場所まで確実にきれいになる」と評価されています。

まとめ

ここまで見てきたように、飲食店の掃除は「お客様の満足度」と「店舗の安全」を守る最重要業務です。飲食店の清掃は、場所ごとの特性に合わせた方法で、毎日継続してこそ効果を発揮します。加えて、チェックシートやマニュアルで属人化を防ぎ、ローテーションや時間帯の工夫でスタッフの負担を均等化することが重要です。そして、これらの取り組みに加えて清掃ロボットを取り入れることで、人手不足の解消と清掃品質の安定を両立できます。

ROBOTIでは、業務用小型清掃ロボットから、中型・大型清掃ロボットまで幅広いラインアップを展開。飲食店の規模や業態に合わせた最適な機種をご提案しています。さらに、最適な運用方法を検証できる無料トライアルも実施。導入後も専任スタッフによる運用サポートが整っているため、安心して継続利用が可能です。顧客満足度を高め、持続可能な店舗運営を実現したいという方は、ぜひROBOTIまでお問い合わせください。