飲食店は床掃除で差がつく!油汚れを効率的に落とす方法と業務用ロボット活用法

2025.09.10

目次

飲食店における床掃除は、日常業務の中でも負担の大きい作業のひとつです。営業後の短い時間にモップをかけても、フライヤー前のベタつきやホールの黒ずみはなかなか落ちず、後回しにされてしまうことも。現場からは「もっと効率的に清掃を終えたい」「スタッフによって仕上がりの差が出ないようにしたい」といった声が多く上がりがちです。

そこで今回は、飲食店の床に油汚れがたまる原因と放置によるリスク、効率的に落とす方法やロボットを活用した防止策について解説します。「清潔で選ばれる店舗づくり」を実現したい方はぜひ参考にしてみてください。

床に油汚れがたまる理由と放置リスク

飲食店では、床清掃の必要性を理解していても、作業の負担が大きいため十分に時間を割けず、綺麗に保つための施策まで手が回らないことが多いのではないでしょうか。

しかし床清掃は、お客様満足度や売上アップにも直結する差がつく清掃箇所のひとつです。特に来店客の目に触れやすいからこそ、清潔な床は「衛生的で洗練された店舗」という印象を与えます。

汚れの主な原因は調理中の油や配膳時の飲み物・ソースのこぼれで、ドリンクバー付近は特に蓄積しやすく、時間が経つと黒ずんで固着します。さらに、汚れを放置するとホコリや食べカスを吸着して不衛生な印象を与えるだけでなく、床が滑りやすくなり転倒事故にもつながりかねません。実際、厚生労働省の調査では2024年に発生した労働災害のうち 26.8%が転倒事故で、その多くは床の「滑り」が要因とされています。

つまり床清掃を後回しにすることは、衛生面の低下だけでなく、お客様や従業員の安全を脅かすリスクを高めます。床清掃は負担の大きい業務ですが、清掃の質によって店舗の印象が大きく左右される重要なポイントです。「最低限やる」から「戦略的に取り組む」へ意識を変えることが、他店との差別化につながります。

飲食店の床における掃除の基本手順6ステップ

床の油汚れがリスクにつながることを踏まえると、次に求められるのは具体的な解決方法です。ここからは、実際の現場でどのように清掃を進めればよいのか、効率的に汚れを除去し、清掃品質を均一化するための基本手順を紹介します。

1.道具を準備する

モップ、バケツ、ブラシ、業務用洗剤などをそろえる。

2.水拭きで下処理を行う

大きなゴミやほこりを取り除き、洗剤の効果を高める。

3.アルカリ性洗剤で分解する

希釈した洗剤を床に塗布し、油汚れを中和・分解する。

4.ブラシでこすり洗いする

フライヤー前など頑固な黒ずみはデッキブラシで徹底除去。

5.水またはお湯ですすぐ

洗剤残りを防ぎ、床材の劣化やベタつきを抑える。

6.乾拭きで仕上げる

完全に乾燥させ、雑菌繁殖を防止する。

これらの手順を徹底することで、床の油汚れを効率的に落とせます。清掃を「属人的な作業」ではなく「仕組み」として確立することが、事故防止と店舗の信頼感につながる第一歩です。

あわせて、厨房エリアの清掃ポイントについても以下のコラムで整理されていますので、詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。

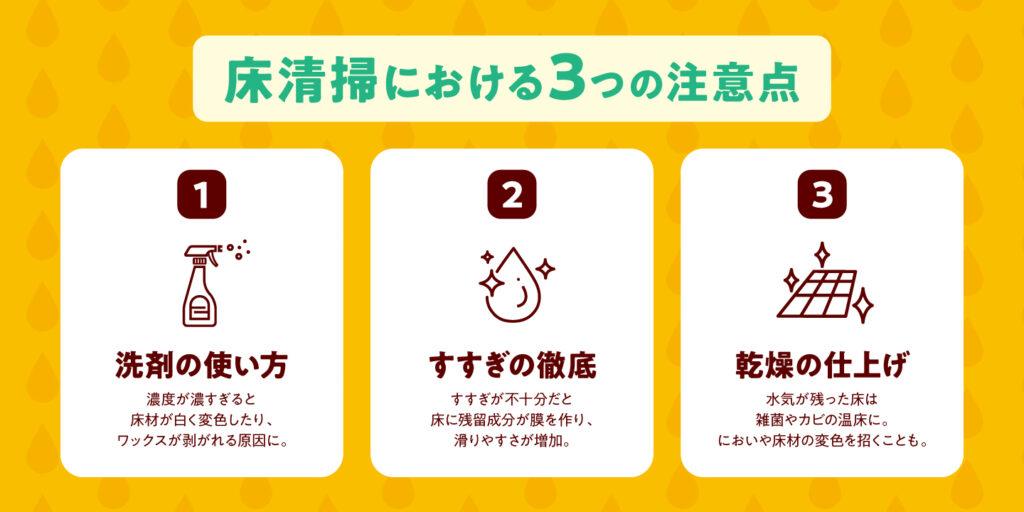

失敗しない清掃とは?特に注意すべき3つのポイント

基本の6ステップを踏んでいても、現場では細かなやり方の違いが清掃品質や安全性に大きな差を生みます。ここでは、特に注意すべき3つのポイントを整理します。

1.洗剤の使い方

飲食店の床掃除ではアルカリ性洗剤が油汚れに有効ですが、希釈倍率を守らずに使うケースが少なくありません。濃度が濃すぎると床材が白く変色したり、ワックスが剥がれる原因になります。逆に薄すぎると汚れが落ち切らず、何度も作業することになり効率が落ちます。適切な濃度を守ることは単なるマニュアル遵守ではなく、「床材を長持ちさせ、掃除時間を短縮する投資」といえます。

2.すすぎの徹底

洗剤を使った後にすすぎが不十分だと、床に残留成分が膜を作り、滑りやすさが増してしまいます。実際、転倒事故の要因のひとつに「清掃後の洗剤残り」があることが報告されています。特にクッションフロアやタイルの目地は洗剤が残りやすく、目に見えないベタつきが蓄積。十分なすすぎと拭き取りを徹底することで、事故リスクの低下だけでなく「清掃直後でも床がベタつかない快適な環境」を提供できます。

3.乾燥の仕上げ

水気が残ったままの床は、雑菌やカビの温床になります。梅雨や夏場にはわずか1〜2時間で菌が繁殖し、においや床材の変色を招くことも。完全乾燥を徹底することで、臭いの発生を防ぎ、お客様が入店した瞬間に感じる「清潔感」が大きく変わります。乾いたクロスや送風機を活用するなど、最後の仕上げに手を抜かないことが、店舗全体の印象を左右します。

これら3つのポイントは、単に「きれいにする」ためではなく、事故防止・コスト削減・お客様満足度向上に直結する重要な要素です。毎日の清掃に取り入れることで、清潔さだけでなく店舗運営の安定にもつながります。

床清掃を仕組み化!ロボット導入の新たな選択肢

ここまで、人手による床掃除の基本手順や注意点を解説してきました。もちろん正しいやり方を徹底することは重要ですが、現場の負担を考えると限界があるのも事実です。とくに多店舗展開している飲食チェーンや人手不足に悩む店舗では、「掃除に人を割けない」「仕上がりにばらつきがある」といった課題が解消されずに残ってしまいます。

そこで注目されているのが、ロボットによる清掃の自動化です。清掃ロボットはボタンひとつで動き、夜間に自動で作業が完了します。実際に、大手飲食店チェーンでも「従業員がコア業務に時間を割けるようになり、業務効率が向上した」「タブレット型の薬剤を活用した清掃により、清潔な床を維持できている」といった声が上がっています。

このように、清掃を人手に依存するのではなく、ロボットを活用して仕組み化することで、店舗全体の運営効率や安全性は大きく向上します。人材不足に悩む飲食店にとって、ロボットは単なる便利な機器ではなく、経営を支える新しいパートナーといえる存在です。

【まとめ】清掃の仕組み化で「選ばれる店舗」をつくる

飲食店における床掃除は、単なる作業ではなく「安全性・衛生・経営効率」に直結する重要な業務です。日常の清掃を「水拭き、洗剤で分解、ブラシで除去、乾拭き仕上げ」という基本手順で徹底し、床材に合った洗剤を選ぶ。そして人手不足を補うロボットを導入することで、清掃を仕組み化し、誰が行っても同じ品質を保つことが可能になります。

特に、ロボットを導入することで、飲食店では「テーブル下」「椅子の脚まわり」「厨房とホールの狭い動線」といった、人手では時間のかかるエリアの床清掃が大きな課題になります。こうした場所こそ、小型で機動性の高いロボットが力を発揮します。

ROBOTIでは、店舗規模や課題に合わせた業務用ロボットのご提案に加え、トライアル導入・補助金活用支援まで一貫してサポートしています。店舗運営の負担を減らしながら、清潔で安心できる空間をつくりたい方は、ぜひROBOTIまでお問い合わせください。