油汚れもベタつきもまとめて解消!モップ掛けを代替する業務用水拭きロボット

2025.09.08

目次

飲食店やホテルなど、床の清掃には欠かせないモップ掛け作業。油汚れやべたつきまで取り除けるこの方法は、衛生管理の基本ともいえます。しかし、広いフロアや高頻度の清掃が求められる現場では、スタッフの負担が大きく、人手不足の時代には持続的な運用が難しくなっています。

近年、こうした状況を背景に注目されているのが業務用水拭き対応ロボットです。従来のモップ掛けを機械で完全に置き換えるだけでなく、仕上がりの均一化や清掃時間の短縮など、多くのメリットをもたらします。本記事では、モップ掛け作業をロボットで代替する最新の方法と導入のポイントを、詳しく解説します。

モップがけの自動化が急務?サービス業が直面する人手不足の現状

かつては人の手によるモップ掛けが清掃の基本でしたが、現場環境や社会情勢の変化により、その形は少しずつ変わってきています。特に飲食業や宿泊業では、スタッフ数が限られる中で広い床面を維持管理する必要があり、作業効率化が大きな課題となっています。

厚生労働省の統計によると、宿泊業・飲食サービス業の有効求人倍率は全産業平均を上回り(2024年時点)、現場は慢性的な人手不足に直面しています。人手が限られると、どうしても接客や調理といった売上に直結する業務が優先され、清掃作業は後回しになりがちです。特にモップ掛けは時間も体力もかかるため負担が大きく、現場で真っ先に省人化が求められる領域といえます。

そのため近年は、こうした課題を補う手段として、業務用水拭き対応ロボットによるモップ掛け作業の自動化が現実的な選択肢として広がっています。

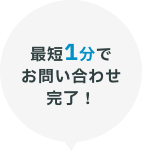

水拭き対応ロボットの特徴とメリット3選

では実際に、水拭き対応ロボットにはどのような特徴があるのでしょうか。水拭きロボットは、モップ掛けのように床をしっかり濡らして拭き上げる工程を自動化できる点が最大の特長です。近年は技術の進化により性能も向上し、床に適量の水を噴霧しながら専用パッドで圧をかけて拭き上げる仕組みを完備。日常的に発生する油汚れや飲食物のこぼれ跡、ベタつきも取り除けます。

さらに、タイルやフローリングなど多様な床材に対応し、入り組んだ通路や椅子の脚周りといった人手に頼らざるを得なかった場所もセンサー制御でカバーできるようになりました。加えて、タイマー設定やエリア指定機能を備えた機種が多く、閉店後や隙間時間に自動で稼働できる点も特長です。

こうした特徴を持つ水拭きロボットは、導入することで次のようなメリットを現場にもたらします。

1.作業時間の短縮と省人化効果

広いフロアの清掃は、人手でモップ掛けを行うと1回で数十分から1時間以上かかることもあります。特に飲食チェーンやホテルのロビーなど、人通りが多く汚れやすい場所では1日に何度も清掃が必要になります。

水拭きロボットを導入すれば、1〜2台を同時に稼働させるだけで広範囲を自動でカバーできるため、スタッフは接客や調理、チェックイン対応といった本来の業務に集中できます。人件費を別業務に充てられ、効率化とサービス品質の向上が同時に実現可能です。

2.衛生管理の安定化

手作業によるモップ掛けは、その日の作業者の技量や体力、時間の余裕によって仕上がりにばらつきが出やすいのが実情です。「今日は急いでいて十分に拭けなかった」「新人スタッフなので清掃が浅い」など、品質が安定しないケースも少なくありません。

一方、水拭きロボットは毎回同じ動作を繰り返すため、仕上がりが常に均一で、衛生基準を安定的に保てます。さらに、清掃ログを記録できる機種であれば、いつ・どこを・どのくらいの時間かけて清掃したかがデータとして残るため、店舗の衛生管理の「見える化」にもつながります。

3.冬や繁忙期の負担軽減

モップ掛けは体力的な負担が大きく、特に冬場は冷たい水を使うため、身体への負担だけでなく手荒れや体調不良の原因になることも。また、繁忙期には接客や調理でスタッフが手一杯になり、清掃の時間を確保できないことも多々あります。

こうした状況でもロボットは変わらず安定して稼働し、決められた時間に確実に清掃をこなします。スタッフは清掃に追われることなく、お客様対応や売上に直結する業務に専念できるのです。結果的に、身体的な負担軽減による離職防止や、人手不足の現場での持続的な店舗運営に直結します。

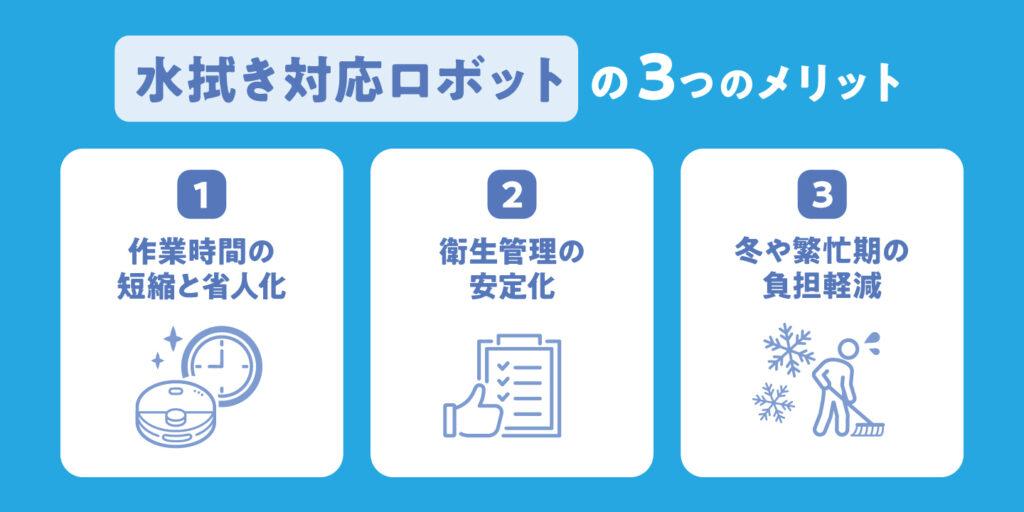

現場でつまずきやすいポイントとは?導入前に押さえておきたい課題と対策

ロボット導入にはメリットが多い一方で、現場運用を考えるといくつかの課題があります。ただし、それぞれに対策が用意されているため、ポイントを理解しておくことで導入効果を最大化できます。

1.初期コストとランニングコスト

- 課題:購入費用が数十万円単位になる場合があり、特に複数店舗での一括導入では負担感が大きい。

- 対策:補助金・助成金の活用や、レンタル・リース契約を利用すれば費用を分散できる。短期導入から始めて効果を確かめた上で拡大するのも現実的。

2.汚れの種類による得手不得手

- 課題:こびりついた油汚れや固形物はロボットが苦手。水拭き機能だけでは完全に取り切れないケースもある。

- 対策:日常的な清掃はロボットに任せ、頑固な汚れや突発的な汚れはスタッフがスポット対応するハイブリッド運用が効果的。

3.店舗や施設のレイアウトとの相性

- 課題:段差やカーペットエリア、複雑な什器配置のある現場では走行が難しい場合がある。

- 対策:清掃対象エリアをゾーニングし、「ロボットが得意なエリア」と「人がやるべきエリア」を事前に区分けする。小型機種を選べば狭い通路や厨房下にも対応可能。

4.運用管理の属人化

- 課題:せっかく導入しても「誰が充電するのか」「メンテナンスは誰が見るのか」が決まっていないと稼働率が下がる。

- 対策:マニュアル整備と責任者設定で属人化を防止。稼働ログが残るモデルを選べばチェックも容易になる。

実際の運用体制の作り方や定着のコツについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

導入から運用まで安心できるROBOTIの一貫サポート

ロボット清掃の導入を検討する際に多くの現場が気にするのは、「本当に効果が出るのか」「コストはどのくらいか」「導入後にきちんと使い続けられるか」といった点ですROBOTIではこうした不安を解消するために、トライアル運用、補助金申請のサポート、導入後のアフターフォローまで、一貫した体制を整えています。これにより、初めて導入する現場でもリスクを最小限に抑えながら安心して活用を始められます。

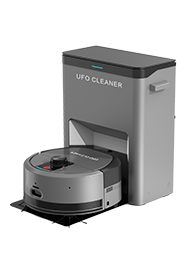

現場の声から生まれた水拭き対応ロボット「RACLEBO slim pro」

一貫サポートに加えて、ROBOTIは現場のニーズを反映した独自の機種も展開しています。そのひとつが水拭き対応の小型ロボット「RACLEBO slim pro」。

直径33cmのコンパクト設計で、厨房やカウンター下といった狭いスペースにも入り込み、油汚れやベタつきを効率的に拭き取ります。実際に導入した飲食店では「閉店後の清掃時間が短縮された」「スタッフがコア業務に集中できるようになった」といった成果も生まれています。

【まとめ】ロボットに任せられる清掃から、現場の働き方を変える

ここまで見てきたように、水拭き対応ロボットはモップ掛け作業を代替し、作業効率や衛生管理を安定させる大きな力になります。ただし、導入にはコストやレイアウトとの相性など課題もあるため、トライアルでの実証、補助金の活用、導入後のアフターフォローといった仕組みを前提に運用を設計することが成功のカギです。

清掃のすべてを人からロボットに置き換える必要はありません。まずは負担の大きい「モップ掛け」の部分から任せることで、現場の働き方は大きく変わります。

人手不足や衛生基準の高まりに対応するためにも、今こそ「任せられる清掃はロボットに」という発想から始めてみてはいかがでしょうか。清掃ロボットの導入に関する詳細や相談は、ぜひROBOTIまでお問い合わせください。