オフィスの床掃除の方法とは?床材・汚れ別の落とし方とキレイを長持ちさせる3つの秘訣

2025.07.25 (更新日:2025.09.05)

目次

オフィスや事務所、店舗などの床の汚れや黒ずみが気になっていませんか。床の汚れは、景観を損ない、不潔な印象を与えます。従業員や訪問者に不快感を与えたり、健康被害を及ぼす恐れも否めません。特に、オフィスビルや事務所、工場などの現場の床は、一般家屋とは異なる素材が使用されているケースが多く、清掃にコツがいります。

今回は、オフィスや事務所、現場の床掃除の方法を徹底解説。汚れの種類や、床材による汚れ・黒ずみなどの落とし方や、掃除を楽にするポイントを紹介します。

オフィスの床材の種類と掃除の仕方

オフィスの床掃除にあたって、まず押さえておくべきポイントは床材ごとの正しい清掃方法です。素材によって特性が異なるため、誤った方法で掃除すると、汚れが落ちにくいだけではなく、床を傷めてしまいかねません。

そこでまずは、オフィスによく使用される床材の種類と、それぞれの清掃方法についてみていきましょう。

タイルカーペット

「タイルカーペット」とは、40~50cm角にカットされたカーペットをタイル状に敷き詰めた床材です。組み合わせによって自由なコーディネートが可能であり、デザイン性だけではなく耐久性にも優れます。

タイルカーペットの日常清掃の方法は、掃除機による吸引が基本です。さらに、数カ月に1回程度の定期清掃で水拭き・洗浄すれば、清潔に長持ちします。

ビニル床材

「ビニル床材」とは、PVC(ポリ塩化ビニル)製の床材です。主にシートとタイル、クッションフロアの3種類があり、それぞれ以下のような性質があります。

| ビニル床材の種類 | 概要 | 清掃に関する特性 |

|---|---|---|

| ノンスキッド | ビニール特有の滑らかかつ艶やかな質感のあるシート床材 | 耐久性に優れ汚れも落としやすい |

| フロアタイル | 硬く丈夫でデザインも豊富なビニル床タイル | 汚れがさっと拭き取れる |

| クッションフロア | クッション性のある柔らかい質感のシート床材 | 汚れに強く手入れが簡単 |

ビニル床材は、全体的に耐久性と防汚性に優れ、汚れ落としも楽な傾向にあります。ただし、傷がつくとそこからカビや黒ずみが広がる可能性があるため、定期的な点検と清掃が必要です。

天然床材

フローリングや天然石、リノリウムといった「天然床材」は、素材ならではの質感が魅力です。デザイン性に優れ、イメージアップやブランディングにもプラスに働くでしょう。

ただし天然素材は、素材ごとの性質を把握したうえで清掃することが重要です。割れやすかったり、傷つきやすかったりといった素材ごとの弱点があるため、極力柔らかい清掃資機材を使用しましょう。また、水分やアルカリ性洗剤に弱い傾向にあることから、使用できない清掃資機材がある点にも注意してください。

オフィスによくある2種類の床汚れと掃除のコツ

オフィスや事務所、店舗の床には、業種によって異なるさまざまな汚れが付着します。美しく効率的に清掃するには、汚れの種類ごとに適した清掃方法を知っておくことが大切です。以下では、ビジネスシーンでよくみられる2種類の床汚れと、それぞれの正しい落とし方を説明します。

1.日常的な汚れ:ホコリ・チリや食品の染みなど

オフィスや事務所に発生する最も一般的な汚れは、ホコリやチリのほか、こぼれた食べ物・飲み物による染みつきです。ホコリ・チリは、掃除機による吸引や掃き掃除など簡単な清掃で除去できます。また食品汚れは、カーペットのような布製の床材を除き、掃除機による吸引や掃き掃除、中性洗剤などによる拭き掃除できれいになるでしょう。

しかし、いずれも長時間にわたって放置するのは厳禁です。頑固な汚れに進化し、落としづらくなってしまうことがあります。場合によっては清掃の専門業者に頼らざるを得なくなるため、日常清掃でこまめに除去するよう心がけましょう。

2.蓄積による汚れ:黒ずみ・黄ばみなど

オフィスや事務所、店舗の床に発生したホコリやチリなどの汚れを長時間放置すると、黒ずみや黄ばみになることがあります。くわえて、靴との摩擦やワックスの劣化も、床の黒ずみ・黄ばみの原因です。

黒ずみや黄ばみは水拭きや洗浄で消えるものもありますが、汚れの状態によっては完全に落とすのは難しいといえます。また、硬い床材の黒ずみ・黄ばみを落とすには、ポリッシャーで削り取らなければなりません。剥離作業の際に床材に傷が生じると、そこから細菌が侵入・繁殖し、カビが生えたり、黒ずみ・黄ばみが悪化したりすることもあるので注意しましょう。

さらに、汚れの状態によっては、専門業者によるワックスの剥離洗浄および再塗布や、床材の取り替えが必要です。

このように、床に発生した黒ずみや黄ばみを落とすのは容易ではありません。したがって、適切な資機材による定期的な日常清掃と、シリコンシートやカーペットを敷くといった保護対策による予防が肝心です。

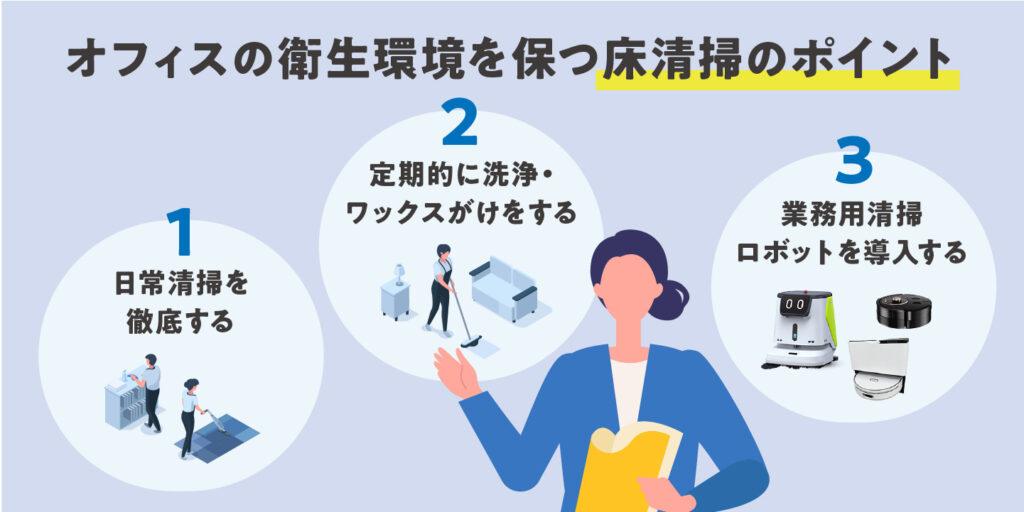

オフィスの衛生環境を保つ床掃除のポイント

ここからは、オフィスや事務所、店舗の床を清潔に保つ3つのポイントを紹介します。

日常清掃を徹底する

オフィスの安全衛生管理のベースとなるのが「日常清掃」です。オフィスの床の汚れは時間が経過するほど落としづらくなるため、日々の清掃でこまめに除去することが推奨されます。

理想的な清掃頻度は毎日、少なくとも2〜3日に1回はマストです。汚れが生じた都度掃除することを徹底すれば、きれいな状態が長持ちするでしょう。

定期的に洗浄・ワックスがけをする

オフィスの清掃には、日常清掃のほか「定期清掃」があります。定期清掃とは、月もしくは年1回程度実施する、より専門的な清掃です。事業所に定められた法的な義務であり、安全衛生環境の維持・向上に欠かせません。

オフィス床でいうと、床面洗浄や剥離洗浄、ワックスがけなどが定期清掃の作業内容に該当します。定期清掃は特殊な資機材やスキルを要するため、基本的には清掃の専門業者への依頼が必要です。

定期清掃とは?内容・頻度や日常清掃との違いとコストカットのコツを紹介

業務用清掃ロボットを導入する

日常清掃を徹底したくても、人手や予算などのリソースが不足しているとそれも困難でしょう。社員に清掃させると、その分コア業務に割く時間と労力を消費し、生産性の低下やモチベーションダウンにつながりかねません。

また日常清掃の専門スタッフの雇用・外注には費用が発生するため、ランニングコストやスポット費用がかかり続け、経営を圧迫します。また人の手だと、担当者による技術や精度に差があり、教育や研修のためのコストもかさむでしょう。

そういった床掃除の課題をすべて解決するソリューションこそ「業務用清掃ロボット」です。ロボットなら、広範囲をスピーディーに清掃します。特に業務用機種には、AIによる高性能なマッピング機能が搭載されており、ボタン一つで清掃および日常的なメンテナンスは完了です。清掃の精度も高品質で、現場の床材や状況によって適切な機種を選定すれば、1台〜数台程度ですべての清掃が完結します。

業務用清掃ロボットは、購入すると数十万〜数百万円のコストがかかるものの、雇用や外注でかかり続けるコストと比較すると費用対効果が抜群です。購入時に補助金・助成金を申請すれば、イニシャルコストが軽減します。さらにレンタルサービスも展開されており、予算やニーズに応じて最適な導入方法が選べるでしょう。

オフィスに最適な業務用お掃除ロボット選びなら「ROBOTI」

オフィスや事務所、店舗などへの清掃ロボット導入を検討しているなら、ぜひ一度「ROBOTI(ロボティ)」にご相談ください。床材や環境に最適なロボット選びから保守・運用サポートまで、一気通貫でお手伝いします。導入時に申請できる助成金・補助金に関する相談も受付中です。また購入のほか、1台250円〜のリーズナブルなレンタルサービスも展開しており、ニーズや課題に応じて最適な機種とプランを提案します。

床掃除に関するお悩みや、清掃ロボットに関して気になることがあれば、まずはお気軽にお問い合わせください。